Infobrief der FNR 01/2023:

Waldbrandprävention überregional managen

FNR-Fachtagung in Dömitz: Experten bevorzugen einheitliche Vorbereitung auf den Krisenfall

Management und Prävention von Waldbränden sollten künftig länderübergreifend einheitlich strukturiert und gelenkt werden. Das könne durch eine bundesweit und dauerhaft agierende Einrichtung oder Plattform geschehen, lautete der Konsens auf der Fachtagung Waldbrand der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) in Dömitz.

Die Fachagentur hatte die Tagung am 9. und 10. Mai 2023 im Auftrag der Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) anberaumt.

„Der Umgang mit den Waldbränden der letzten Jahre zeigt deutlich, dass bei der Prävention, dem Management und der Nachsorge von Vegetationsbränden die enge Vernetzung und Kooperation aller relevanten Akteure zwingend erforderlich ist“, fasste Dr.…

Live oder im Chat: Die Besucher der „Fachtagung Waldbrand“ der FNR hatten eine Menge Fragen. Foto: M. Plothe/FNR

Links:

Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ gestartet

Die FNR ist mit der Durchführung des neuen Förderprogramms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beauftragt. Es startete im November 2022 mit Veröffentlichung der Richtlinie für Zuwendungen zu einem klimaangepassten Waldmanagement. Damit führt das BMEL ein langfristiges Programm zur Förderung der Ökosystemleistungen des Waldes und von klimaangepasstem Waldmanagement für private und kommunale Waldbesitzende ein. Unterstützt werden Betriebe, die ihre Wälder nach Kriterien bewirtschaften, die nachweislich sowohl über den gesetzlichen Standards als auch über bestehende Zertifizierungen hinausgehen. 900 Millionen Euro stehen dafür bis 2026 zur Verfügung.

EU macht Weg frei für weltweiten Schutz der Wälder

Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten förmlich angenommen

Die in der heutigen Ratssitzung bestätigte Verordnung schafft EU-weit einheitliche, verbindliche Regelungen für entwaldungsfreie Lieferketten. Dazu regelt die Verordnung in allen EU-Mitgliedstaaten, dass die Rohstoffe Soja, Ölpalme, Rinder, Kaffee, Kakao, Kautschuk und Holz sowie daraus hergestellte Erzeugnisse nur dann in den Unionsmarkt ein- oder ausgeführt oder darauf bereitgestellt werden dürfen, wenn diese nicht mit Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung stehen und gleichzeitig im Einklang mit den Gesetzen des Ursprungslands produziert wurden.

Angesichts der etwa 10 Millionen Hektar Wald, die jährlich zerstört werden, betont Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft: „Die Verordnung ist ein wichtiger Baustein für nachhaltige Landwirtschaft weltweit, mit…

Entwaldungsfreie Lieferketten sollen dazu beitragen, weltweit die Waldflächen dauerhaft zu erhalten. Bild: M. Kühling/FNR

Links:

Wald-Klima-Paket: Fördermittel für 2023 werden ab sofort wieder bewilligt

200 Millionen Euro stehen zur Verfügung / de-minimis-Auflagen entfallen

Fördermittel aus dem Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) werden ab sofort ohne beihilferechtliche Auflagen bewilligt. Für 2023 stehen hierfür 200 Millionen Euro zur Verfügung. Bereits bestehende Anträge werden nun zügig beschieden und ausgezahlt. Die entsprechende Förderrichtlinie wurde beihilferechtlich freigestellt und die Haushaltsmittel endgültig freigegeben. Sie wird heute im Bundesanzeiger veröffentlicht und tritt ab morgen in Kraft.

Bundesminister Cem Özdemir: „Die klimafeste Anpassung der Wälder steht für viele Waldbesitzende ganz weit oben auf der Agenda. Unsere Waldbesitzenden wissen: wer den Wald stark macht, macht starken Klimaschutz. Mit der beihilferechtlichen Freistellung sind nun die letzten Hürden…

Förderprogramm „Nachwachsende Rohstoffe“

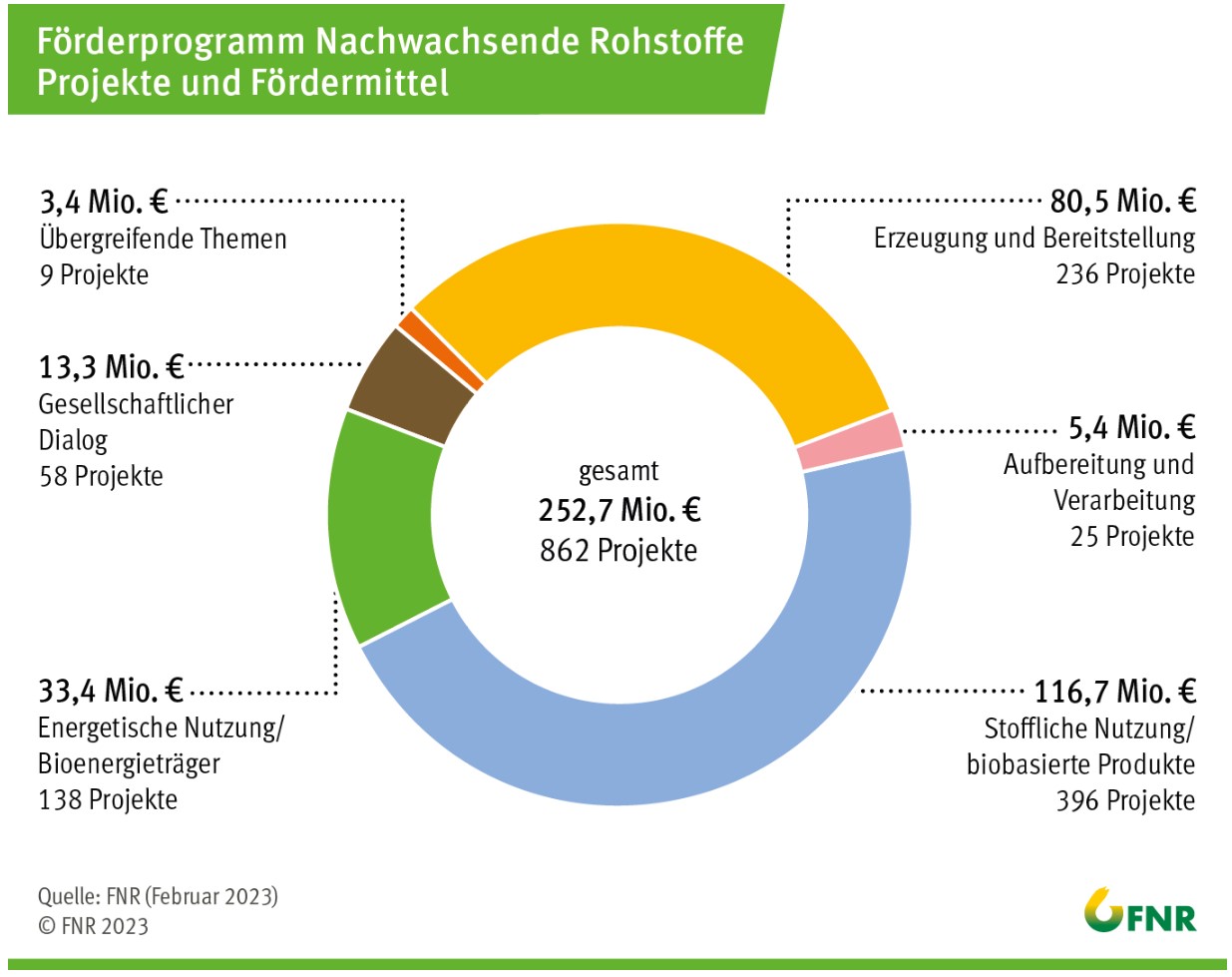

Im Förderprogramm „Nachwachsende Rohstoffe“ unterstützt das BMEL mit Stand von Februar 2023 862 Vorhaben mit insgesamt 253 Mio. €.

Die Aufteilung der Projekte auf die Förderbereiche erläutert die Grafik. Sie untergliedert den Förderbereich 3 „Biobasierte Produkte und Bioenergieträger“ in die Segmente „Energetische Konversion und Nutzung“ und „Stoffliche Konversion und Nutzung“. Zur Umsetzung des Förderprogramms hat das BMEL 12 Förderschwerpunkte veröffentlicht. Einen Überblick über alle aktuellen Forschungsvorhaben bietet die Projektdatenbank der FNR unter https://www.fnr.de/projektfoerderung/projektdatenbank-der-fnr.

Förderprogramm „Nachwachsende Rohstoffe“: Aufteilung der Fördermittel auf die Förderbereiche (Stand: 2.2023, Quelle: FNR)